发布时间:2020-04-16 编辑:考研派小莉 推荐访问:

北京大学城市与环境学院简介的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[北京大学人文社会科学学院财经新闻介绍]

[北京大学人文社会科学学院社会学介绍]

[北京大学人文社会科学学院联系方式]

[北京大学人文社会科学学院简介]

[北京大学汇丰商学院2020年硕士研究生招生信息]

[北京大学汇丰商学院联系方式]

95%的同学还阅读了:

[2020北京大学研究生招生简章]

[北京大学研究生分数线【历年】]

[北京大学王牌专业排名]

[北京大学考研难吗]

[北京大学研究生院]

[北京大学排名]

[北京大学考研群]

[北京大学研究生学费]

[北京大学研究生奖学金]

[考研国家线[2006-2020]]

[2021年考研时间:报名日期和考试时间]

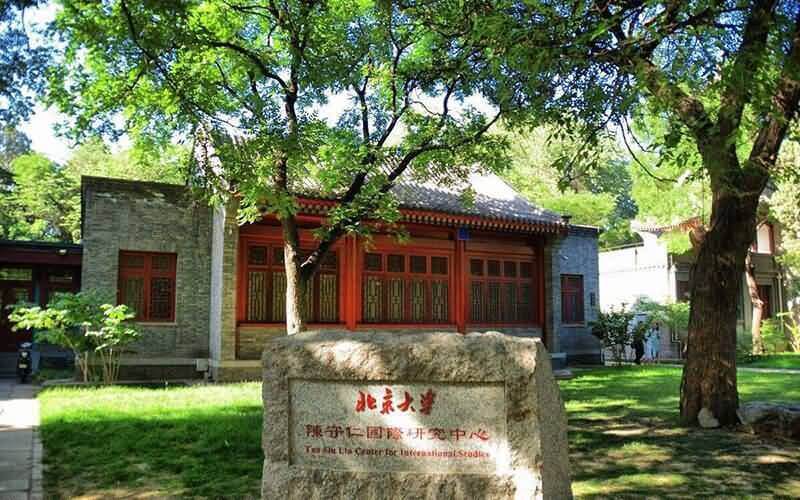

北京大学城市与环境学院简介正文

一、学科结构

城市与环境学院以地理学为主体,包含生态学、环境科学、城乡规划等多个相关学科,具有理、工、文多学科交叉的综合优势。学院拥有地理学国家一级重点学科,自然地理和人文地理两个国家二级重点学科。2011 年北京大学建设了首批生态学一级学科,2018 年成立的北京大学生态中心挂靠城市与环境学院。2017 年,北京大学地理学和生态学两个学科首批进入国家一流学科建设行列。学院有地理学国家理科基础科学人才培养基地、地表过程分析与模拟教育部重点实验室和国土规划与开发国土资源部重点实验室。

学院继承了以侯仁之先生为代表的老一辈学界泰斗的学术思想,一大批中青年学术骨干活跃在资源、环境、生态和城乡规划等各个领域,既推动着地理学及相关的资源、环境、生态和城乡规划等学科的理论创新,又为国家的生态环境建设和可持续发展做出了贡献。

二、师资力量

城市与环境学院师资力量雄厚,共有教学科研人员77人,其中中国科学院院士2名、中组部千人计划学者2人、教育部长江学者特聘教授和讲座教授9名、国家杰出青年基金获得者14名,国家优秀青年基金获得者8名,教育部跨世纪人才、新世纪优秀人才共2名,青年千人学者5名。学院还拥有“环境生物地球化学创新群体”、“中国陆地植被时空格局与生态功能”和“区域环境污染的生态健康风险”三个国家自然科学基金委创新群体。

三、历史沿革

北京大学地理学教育的历史最早可追溯到1904年在京师大学堂文学科中设立地理学门。但据王恩涌先生考证,当年仅仅是个计划,并未实现。在北大最早讲地理学课程的是张相文教授,他1917-1919年在北大讲授《中国地理沿革史》,编有《中国地理沿革史》讲义。

北京大学城市与环境学院的学科发展历史与清华大学的地理系和燕京大学的历史系有更直接的渊源。清华大学于1928年成立地理系,著名的地质学家翁文灏担任第一任系主任。地理系于1929年招收学生。由于系的发展,到1933年,在学科上有了扩大,下设地理、地质、气象三个组,分别培养地理、地质、气象方面的人才,改名为地学系。

抗日战争开始后,清华、北大、南开三校合并,于1938年4月在云南昆明改为西南联合大学。原清华地学系与北大地质系合并为地质地理气象学系。抗战胜利,三校回迁,原清华地学系与北大地质系各回本校,清华原地学系的气象组也单独成系。

1950年初,因当时国家急需地质人才,清华地学系中的地质组单独成立地质系,地学系只留有地理组。

1952年,为适应国家建设,全国高校进行大调整,原清华的地学系调整到北京大学,与燕京大学历史系少数教师一起成立地质地理系。当时,学习苏联培养人才的经验,地理学采取按二级学科成立专业的方法,分别制定教学计划以培养专门人才。在地质地理系,1952年设有自然地理专业。1955年又设立了经济地理与地貌两专业,同时引进部分地质学教师,开始招收地质专业学生。这种方式是我国地理学高等人才培养上的重要变化。

由于文化大革命的冲击,高校于1966年停止招生。

北大地质地理系于1972年开始恢复招生。当时,考虑到世界发达国家在环境污染、城市化与卫星遥感技术等方面对地理学发展的影响,确定地理学的专门人才培养采取理科专业与应用相结合,自然地理与环境保护结合,经济地理与城乡规划相结合,地貌与遥感技术相结合以培养理科应用人才。这使地理学人才培养又提高到一个新阶段。它不仅是文、理结合,而成了文、理、应用、技术大综合的新时代。

1978年,地理学方面的学科与地质学方面的学科分别成立地理系与地质系。地理系下设自然地理、地貌和经济地理三个专业。随着学科发展日益重视应用的趋势,也为了让更多人了解这一老学科的新变化,于1989年将地理学系改名为城市与环境学系。1993年,环境科学本科专业开始招生。2000年,城市规划五年制本科专业开始招生。

由于国家对环境问题的重视,北大在2002年将原城市与环境系与环境科学中心合并成立了环境学院。2003年,生态学本科专业开始招生。2007年5月, 学校决定将环境学院的两部分分开,原城市与环境学系所属部分成立了城市与环境学院。

四、人才培养

城市与环境学院目前设有5个本科专业:环境科学、生态学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、城乡规划(五年制工科)。学院现有在读本科生约400人。

学院设有7个硕士研究生专业:自然地理学、人文地理学、环境科学、生态学、地理学(历史地理学)、地理学(城市与区域规划)、建筑设计及其理论。现有在读硕士生约250人。

学院设有5个博士研究生专业:自然地理学、生态学、人文地理学、地理学(环境地理学)、地理学(历史地理学)。现有在读博士生约230人。

学院还设有地理学和生态学两个博士后流动站。

在“211工程”、“985计划”和“双一流”建设的支持下,学院的硬件条件得到了迅速改善,为提高人才培养的质量奠定了基础。目前,北京大学生态与环境研究网络塞罕坝实验站已经建成并投入使用,为学生的生态、环境和地理学的实习提供了条件。与相关学院联合建立的环境与生态实验教学中心以及地球科学实验教学中心均被评为国家级实验教学示范中心。学院还建立了人地系统与环境遥感实验室,供学生开展遥感、地理信息系统和城市设计方面的实验。

学院拥有教育部遴选的地理学国家级教学团队和环境科学特色专业。自然地理与资源环境、环境科学和生态学三个专业入选国家拔尖人才培养计划。

五、科学研究

学院立足学科前沿和国家需求,在近年内凝聚了三个重点研究方向:全球变化及区域生态环境响应、环境污染与人体健康、城市与区域可持续发展。

城市与环境学院基础研究与应用研究并举,两方面的科研经费接近。科研经费主要来源于国家自然科学基金委员会、科技部、生态环境部、住房与城乡建设部等部委以及地方政府委托项目,近年来,学院每年直接使用的科研经费维持在6000余万元。学院教师作为首席科学家主持国家科技部973项目2项,基础性工作专项1项,国家自然科学基金委重大项目1项,国家重点研发计划1项,每年都有国家自然科学基金重点项目或国家重点研发计划课题得到批准。

近年来,学院在国际、国内刊物上发表论文的数量和质量均呈稳步上升的趋势。2017年以学院为第一作者单位在SCI和SSCI收录刊物上发表论文近200篇。方精云院士、朴世龙教授、李本纲教授等曾在Science和Nature等顶尖刊物上发表论文。

六、社会服务

学院立足学科优势,面向国家需求开展社会服务,深度参与了气候变化应对、室内空气污染控制、国土空间规划、灾后重建、自然保护、京津冀协同发展等国家重大发展战略和决策研究;开展世界地理和国别地理研究,为“一带一路”提供理论和技术支持;积极参与自然资源和生态环境等领域的国家标准制定,服务于部门和行业管理。

学院积极开展产学研合作,与深圳市铁汉生态环境股份有限公司于2015年8月10日正式签署协议,成立了北大城环-铁汉生态联合研发中心。该中心在黑臭水体治理、工程项目的生态价值评估、PPP项目的盈利模式及城镇化与智慧乡村等多个领域开展了卓有成效的应用研究与技术开发。

2018年10月更新

本文来源:

http://m.okaoyan.com/beijingdaxue/yanjiushengyuan_251303.html